ではどうするか、を考えていく前提条件として、

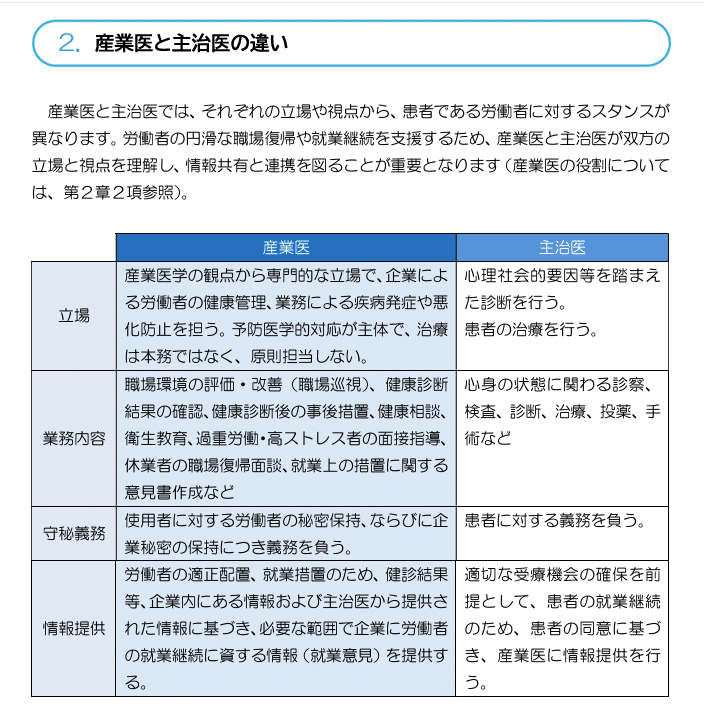

「産業医と主治医の役割の違い」について考えてみる。

厚労省:メンタルヘルス不調者の主治医向け支援マニュアルでは

ダウンロード|治療と仕事の両立支援ナビ ポータルサイトダウンロード|治療と仕事の両立の支援にあたっての留意事項や準備事項、進め方をご案内するポータルサイトです。x.gd

https://www.mhlw.go.jp/content/11200000/001472029.pdf

でも、「産業医と主治医の違い」について触れています。

まあ、お役所文書なので、かゆいところに届くようで届かないような。

生成AIに「主治医と産業医の違いについて」聞いてみた

「産業医と主治医の違いについて、従業員の立場からのよくある誤解について」をChatGPTに聞いてみた

ーーーーー

【従業員が抱きやすい産業医と主治医の誤解】

- 「産業医=主治医の代わり」だと思っている

- 誤解:風邪でもうつでも、何でも診てくれる医者だと思っている。

- 実際:産業医は「診療」はしない。「職場環境と健康の関係」についての専門家。

- 「主治医と産業医は同じ意見であるべき」だと思っている

- 誤解:診断書を書いてもらえば、そのまま会社に通ると思っている。

- 実際:産業医は「業務適正」「配置配慮」など、企業の視点も踏まえて判断する。

- 「産業医は労働者の味方」または「会社の味方」どちらかに偏っていると思っている

- 誤解:どちらかに肩入れしていると思い込み、不信感を持つ。

- 実際:産業医は中立的立場で、法令と倫理に基づいて判断する。

- 「産業医面談=クビの前兆」と思ってしまう

- 誤解:呼ばれたら最後、退職勧奨されるのではと恐れる。

- 実際:就労継続や職場調整のための前向きな支援が目的。早期支援ほどリスク低減になる。

- 「病気を理由にすれば、なんでも会社は配慮しないといけない」と思っている

- 誤解:診断書があれば絶対に希望が通ると思っている。

- 実際:業務遂行能力、職場の状況、合理的配慮の範囲など多面的な検討が必要。

ーーーーー

なるほどね。

確かにそうかもしれない。

でももう一押し。

患者/従業員の誤解

なんでこの「産業医と主治医の違い」について触れのるか。

それは、

前回<医者にありがちな、患者の誤解を都合よく利用しようとする狡さ>と書いたように、

産業医が、従業員からのこの誤解を都合よく利用しているから。

そしてこの誤解を解かなかったことが、

この本人をがっかりさせてしまう結果に終わった一番の要因だから。

何が誤解かというと、

「医師は患者の治療をしてくれる」

ということ。

患者の治療をしてくれる、というのは、

医師は患者の希望に沿って、その希望を叶えるために行動する、ということ。

産業医は従業員の治療はしない。するのは支援。

メンタルヘルス問題など、

働くことの負荷が健康被害を起こしうるとき。

その負荷をどのようにして乗り越えるのか、

それを通じて従業員がどう成長するのか、

それをサポートすること。

それは産業医の本務だと思う。

特にホンモノの精神科産業医は、

精神科臨床により培ってきた精神療法的アプローチを生かし、

従業員の内的成長に貢献できるに違いない。

しかし、それは治療ではない。

支援である。

主治医の治療と、産業医の支援の違い

主治医の治療の目的は、

患者さんの病状の回復や症状の軽減。

つまり患者さんの利益。

そしてその限界は、

患者さんとの合意による治療契約に基づいて、

医療行為の範囲内で行われること。

産業医の支援の目的は、

従業員の健康被害の予防。

予防にも、未然防止の一次予防、早期発見早期治療に結びつける二次予防、再発防止の三次予防、とがある。

そしてその限界は、

企業との契約と労働安全衛生法をはじめとする労働諸法に基づいて、

産業保健の範疇で行われること。

この違いから生じてくるのが、

患者/従業員が働くことによって健康被害がどうしても生じてしまうときに、産業医はどうしなくてはならないか、という究極の判断になる。

例えば

患者/従業員Aさんが重い心不全となったときに、

これまでの業務が心臓に負荷かかかるものであったとき。

Aさんがどんなにその仕事を愛していたとしても、

戻りたいと希望したとしても、

「その仕事への復職は不可」と判断しなくてはならない。

もちろん、心不全だって回復することがある。

十分にその労働に耐えられる、そう判断できるときには復職になる。

ただ、10㎏の物を持たなくてはならないが、

5㎏の物が持てるから復職したい、と言っても、

それは「復職保留」になる。

なんでAさんの気持ちに寄り添わないのか、回復途中であることを受け入れないのか。

いや、回復途中であることは、受け入れたとしても、

「復職保留」になる。

そうしなくてはならない。

なぜならそれが「従業員の健康被害を予防する」

産業医の本分だから。

産業医は必ずしも従業員の希望に沿うことができないことがある。

今回はここまで。

主治医にも限界があるとか、

産業医が誤解を解こうとしないことでどんなメリットがあるというのか、

といったことについてはまた次回。